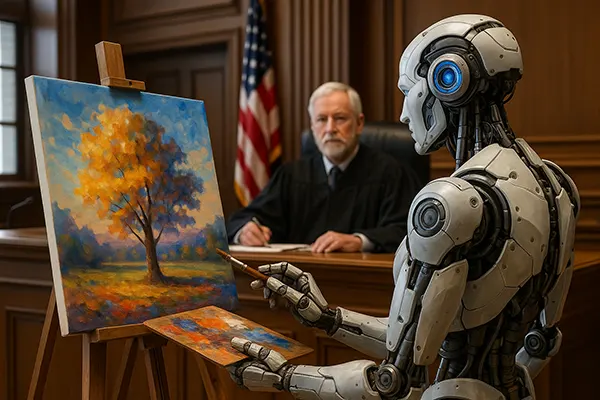

Artistes IA et droits d’auteur : les procès contre les réseaux neuronaux en 2025

L’année 2025 a vu une montée spectaculaire des actions en justice et des réponses réglementaires autour de l’intelligence artificielle dans les domaines créatifs. Avec des images, musiques et œuvres littéraires générées par IA atteignant un niveau de sophistication inédit, les questions de propriété, de droits d’auteur et d’attribution éthique sont désormais au cœur de procès internationaux. Cet article examine les affaires judiciaires clés intentées contre les outils artistiques d’IA en 2025, analyse leurs implications et décrit comment les gouvernements et les créateurs répondent à ces nouveaux défis.

Principaux procès au premier semestre 2025

Entre janvier et juin 2025, au moins quatre procès d’envergure ont été lancés aux États-Unis et en Europe contre les sociétés créant des générateurs d’images par IA. Les plaignants incluent des illustrateurs, écrivains et concepteurs de jeux indépendants, affirmant que leurs œuvres protégées par droit d’auteur ont été utilisées illégalement pour entraîner ces modèles. Une affaire majeure, Smith contre Genimagine Inc., a révélé que plus de 15 000 œuvres avaient été extraites de bases de données artistiques protégées sans consentement.

En Allemagne, un groupe d’artistes numériques a déposé un recours collectif contre une startup ayant utilisé leurs portfolios pour l’entraînement d’un modèle. Une analyse médico-légale a montré une imitation stylistique et un recoupement des données. Bien que l’affaire soit toujours en cours, elle influence déjà les débats autour de l’AI Act européen et d’éventuelles réformes sur la traçabilité des données.

En Californie, l’organisation à but non lucratif Copyright Creators Alliance attaque plusieurs outils d’IA pour non-respect des procédures de retrait DMCA. Ils affirment que les productions générées reproduisent des segments protégés, dépassant le simple « inspiré par » pour tomber dans la reproduction directe.

Évolutions juridiques et tendances réglementaires

Les décisions judiciaires de 2025 marquent un tournant, avec une attention accrue sur les ensembles de données d’entraînement et la transparence des modèles. Alors que les décisions de 2023 et 2024 étaient souvent favorables aux entreprises technologiques au nom de « l’usage équitable », les nouvelles décisions montrent un changement de cap.

Au Royaume-Uni, l’Office de la propriété intellectuelle a publié en mai 2025 un cadre déclarant que « tout contenu dérivé généré par IA doit inclure une traçabilité documentée des données ». Ce cadre n’a pas encore force de loi, mais il pose les bases de futures obligations de transparence.

Le Canada et la Corée du Sud examinent désormais des lois qui interdiraient catégoriquement l’entraînement sur du contenu protégé sans consentement explicite des ayants droit. Si adoptées, ces mesures pourraient inspirer d’autres pays à suivre un équilibre entre innovation et protection des créateurs.

Mobilisation des artistes et actions collectives

Face aux dérives de l’IA, les artistes se sont organisés en 2025. Des coalitions internationales comme le Front pour les droits créatifs ou le Réseau des auteurs visuels militent pour des lois protectrices et des systèmes de rémunération. Elles demandent notamment la divulgation obligatoire des ensembles de données et des redevances similaires à celles du streaming musical.

Une avancée notable a eu lieu en avril 2025 : un tribunal français a condamné une entreprise d’IA pour avoir transformé des œuvres d’un auteur de bande dessinée en milliers de strips générés. Le juge a ordonné l’arrêt de la distribution et accordé 280 000 € de dommages.

En parallèle, des outils technologiques comme les filigranes blockchain et les métadonnées intégrées gagnent du terrain pour aider à retracer les œuvres utilisées. Bien que ces solutions soient encore imparfaites, elles deviennent plus accessibles et intégrées dans les flux de publication.

Opinion publique et solidarité des créateurs

Selon le Global Creator Trust Index, 72 % des artistes professionnels souhaitent que les IA demandent l’autorisation avant d’utiliser des œuvres existantes pour leur entraînement. Ce soutien public alimente une solidarité croissante au sein du monde créatif.

Au Japon, plus de 500 mangakas ont participé à une « grève des données » en mai, refusant de publier de nouvelles œuvres en ligne sans garantie de protection. Des actions similaires ont été observées au Brésil et en Italie, soutenues par des musiciens et comédiens vocaux préoccupés par l’usurpation par IA.

Si tous ces mouvements ne débouchent pas immédiatement sur des lois, ils ont néanmoins un impact sur les projets législatifs. Plusieurs ministères de la culture ont entamé des consultations avec les représentants des créateurs sur les règles éthiques et les protocoles de droits.

L’avenir du droit d’auteur à l’ère de l’IA

La question la plus débattue en 2025 reste : les œuvres générées par IA peuvent-elles bénéficier du droit d’auteur ? Aux États-Unis, l’Office du copyright a confirmé en juin 2025 que seules les œuvres créées par des humains sont admissibles. L’Australie et l’Inde ont adopté une position similaire, contrairement à la Chine, plus souple dans certains cas.

Des juristes proposent une nouvelle catégorie intermédiaire : la « création assistée par IA », qui reconnaîtrait la contribution humaine dans les prompts ou l’édition. Cela permettrait d’attribuer partiellement des droits lorsque l’input humain est jugé significatif.

Par ailleurs, l’OMPI élabore actuellement un projet de traité pour harmoniser les règles relatives aux œuvres générées ou assistées par IA. Il pourrait établir des normes mondiales sur l’attribution, la rémunération et l’éthique des ensembles de données.

Clôture des changements juridiques

En 2025, le débat sur l’art généré par IA n’est plus une question marginale, mais une problématique centrale du droit d’auteur. Les artistes ne sont plus de simples observateurs : ils agissent, innovent et imposent leurs droits dans les tribunaux et les lois.

Bien que la route vers une législation complète soit encore longue, les décisions actuelles définissent les fondations d’un nouveau cadre juridique. Les affaires de 2025 servent de référence pour comprendre comment encadrer l’intelligence créative non humaine.

Une chose est certaine : si la technologie progresse vite, la reconnaissance du droit des créateurs humains demeure un pilier fondamental dans nos sociétés.