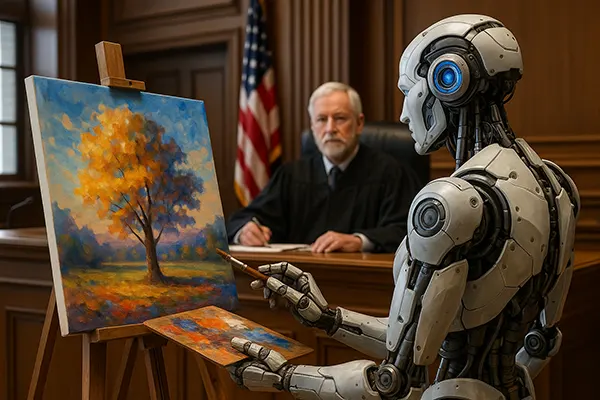

KI-Kunst und Urheberrecht: Gerichtsprozesse gegen neuronale Netzwerke im Jahr 2025

Das Jahr 2025 brachte eine Welle von Gerichtsverfahren und regulatorischen Reaktionen im Zusammenhang mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz in kreativen Bereichen. Mit KI-generierten Bildern, Musikstücken und literarischen Werken, die ein noch nie dagewesenes Niveau an Raffinesse erreichen, stellen sich weltweit Fragen nach Eigentum, Urheberrechten und ethischer Autorschaft. Dieser Artikel beleuchtet die wichtigsten Gerichtsverfahren gegen KI-Kunstwerkzeuge im Jahr 2025, analysiert deren Auswirkungen und zeigt auf, wie Regierungen und Kreative auf die neuen Herausforderungen reagieren.

Wichtige Gerichtsverfahren im ersten Halbjahr 2025

Zwischen Januar und Juni 2025 wurden mindestens vier prominente Klagen in den USA und Europa gegen Unternehmen eingereicht, die KI-Kunstgeneratoren betreiben. Kläger waren Gruppen von Illustratoren, Autoren und unabhängigen Spieledesignern, die geltend machten, dass ihre urheberrechtlich geschützten Werke ohne Zustimmung für das Training generativer Modelle verwendet wurden. Ein bedeutender Fall, Smith gegen Genimagine Inc., fand besondere Aufmerksamkeit, nachdem bekannt wurde, dass über 15.000 Kunstwerke aus geschützten Archiven entnommen wurden.

In Deutschland reichte eine Gruppe digitaler Künstler eine Sammelklage gegen ein Startup ein, das ihre Portfolios zum Training verwendet haben soll. Die Kläger legten forensische Analysen vor, die stilistische Nachahmung und Überschneidungen mit Trainingsdaten belegten. Obwohl das Verfahren noch läuft, beeinflusst es bereits die Debatte um den AI Act der EU und mögliche Ergänzungen zur Datenherkunft und künstlerischem Eigentum.

In Kalifornien verklagte die Non-Profit-Organisation Copyright Creators Alliance mehrere große KI-Anbieter wegen mangelnder Umsetzung von DMCA-Löschanfragen. Die Klage argumentiert, dass KI-generierte Werke oft wesentliche Elemente urheberrechtlich geschützter Inhalte reproduzieren – und dies somit keine Inspiration, sondern eine unzulässige Vervielfältigung darstelle.

Rechtliche Präzedenzfälle und regulatorische Entwicklungen

Gerichtliche Trends im Jahr 2025 deuten auf eine strengere Prüfung von Trainingsdaten und Modelltransparenz hin. Während frühere Urteile aus 2023 und 2024 noch zugunsten der Technologieunternehmen ausfielen, ist nun eine Kehrtwende erkennbar. Gerichte erkennen zunehmend an, dass kommerzielle Vorteile durch unzulässige Datennutzung Urheberrechte verletzen können.

Im Vereinigten Königreich veröffentlichte das Intellectual Property Office im Mai 2025 einen neuen Rahmen, der vorsieht, dass „derivative KI-Inhalte mit dokumentierter Datenherkunft offenlegt werden müssen“. Diese Empfehlung soll Unternehmen zur Protokollierung ihrer Datensätze verpflichten und Künstlern ein Opt-out ermöglichen. Noch ist die Regelung nicht verbindlich, doch sie weist in Richtung standardisierter Transparenzpflichten.

Zudem prüfen Regulierungsbehörden in Kanada und Südkorea neue Gesetze, die das Training auf geschützten Inhalten nur mit ausdrücklicher Zustimmung erlauben würden. Diese Initiativen könnten Vorbildcharakter für andere Länder haben, die ein Gleichgewicht zwischen Innovation und Urheberrecht anstreben.

Künstlerische Interessenvertretung und kollektives Handeln

Im Jahr 2025 organisieren sich Künstler zunehmend gegen die Ausbeutung durch KI. Internationale Bündnisse wie die Creative Rights Front und das Visual Authors Network setzen sich für Gesetzesreformen und rechtliche Unterstützung ein. Sie fordern unter anderem die Offenlegung von Trainingsdaten und ein Vergütungsmodell, das Musikstreaming-Royalties ähnelt.

Ein bemerkenswerter Erfolg wurde im April 2025 in Frankreich erzielt: Ein Gericht gab der Klage eines Comiczeichners statt, dessen Werke tausendfach von einer KI zu neuen Comics umgestaltet worden waren. Die KI-Firma wurde zur Zahlung von 280.000 € Schadensersatz verurteilt. Der Fall gilt als Wendepunkt und motiviert weitere Klagen.

Parallel dazu setzen viele Kreative verstärkt auf technologische Schutzmechanismen wie Blockchain-Wasserzeichen und Metadaten-Tags. Diese Methoden, wenn auch nicht unfehlbar, etablieren zunehmend Nachverfolgbarkeit und dienen als Verteidigungsmittel in Urheberrechtsstreitigkeiten.

Öffentliche Meinung und kreative Solidarität

Umfragen zur Jahresmitte 2025 zeigen, dass sowohl Kreative als auch die breite Öffentlichkeit eine stärkere Regulierung KI-generierter Inhalte befürworten. Laut dem Global Creator Trust Index sind 72 % der Künstler der Meinung, dass KI-Systeme nur mit ausdrücklicher Zustimmung auf Werke zugreifen dürfen.

Diese Haltung führte zu Solidaritätskampagnen. In Japan nahmen über 500 Manga-Künstler an einem „Datenstreik“ teil, bei dem sie keine neuen Werke hochluden, solange keine klaren Lizenzbedingungen existierten. Ähnliche Aktionen fanden in Brasilien und Italien statt – mit Beteiligung von Musikern und Synchronsprechern, die sich vor KI-Imitationen fürchten.

Auch wenn nicht alle Proteste sofortige Ergebnisse erzielten, beeinflussen sie politische Debatten. Kulturministerien in mindestens fünf Ländern haben seitdem Konsultationen mit Künstlerverbänden aufgenommen, um ethische Leitlinien und Rechte für die KI-Nutzung zu entwickeln.

Die Zukunft des Urheberrechts im Zeitalter der generativen KI

Eine der umstrittensten Fragen bleibt, ob KI-generierte Werke urheberrechtlich schützbar sein sollten. Das US Copyright Office bestätigte im Juni 2025 erneut, dass Urheberrechte nur bei menschlich geschaffenen Werken gelten. Australien und Indien verfolgen ähnliche Ansätze – im Gegensatz zu China, wo KI-unterstützte Inhalte unter Bedingungen anerkannt werden.

Juristen diskutieren, ob eine neue Kategorie des „KI-assistierten Urheberrechts“ eingeführt werden sollte. Diese könnte menschlichen Einfluss beim Prompten oder Überarbeiten generativer Inhalte anerkennen – besonders dann, wenn dabei kreative Entscheidungen erforderlich sind. So entstünde ein rechtlicher Mittelweg.

Auch internationale Organisationen wie WIPO entwickeln derzeit Modellgesetze und Richtlinien, um globale Standards für Attribution, Lizenzierung und ethisches Training zu definieren. Dabei arbeiten sie mit Künstlern, Tech-Unternehmen und Juristen zusammen, um das Gleichgewicht zwischen Innovation und Schutz zu wahren.

Schlussfolgerung des rechtlichen Wandels

Mitte 2025 ist klar: KI-generierte Inhalte sind kein Graubereich mehr – sie stehen im Zentrum internationaler Urheberrechtsdiskussionen. Künstler agieren nicht mehr als passive Beobachter, sondern als Akteure des Wandels – vor Gericht, im Code und durch Zusammenschlüsse.

Die Entwicklung von Rechtsmitteln und Vorschriften zeigt: Kreativität – ob menschlich oder maschinell unterstützt – braucht ein ethisches und rechtlich verlässliches Fundament. Auch wenn der Weg zu klaren Gesetzen noch andauert, werden die Grundsatzfragen bereits heute verhandelt.

Die Auseinandersetzungen des Jahres 2025 markieren dabei die Weichenstellung für ein neues digitales Urheberzeitalter. Technologie entwickelt sich schnell – aber der Schutz schöpferischer Leistung bleibt ein zentrales gesellschaftliches Anliegen.